Son muchos los músicos anónimos que han producido prolíficas obras, que representan a un país, una región, o a un pueblo, y que duermen el sueño de los justos en el más completo olvido. Son tantas las leyendas y paradigmas, que muchas de ellas no alcanzan en justicia a ser reconocidas.

Son muchos los nuevos valores, que ante lo rápido que se mueve el mercado diverso que compra y vende, su aporte pasa a un cuarto oscuro, donde la mayoría de las veces es satanizado.

Por eso, este recorrido busca mirar que cada uno de ellos está inmerso en tiempos, en los que no importa cuál es la música o arte que desempeña, pero siempre estará sometido por unos códigos sociales, económicos y políticos que de acuerdo a su talento puede moverse y quedarse en ellos, o ser un adelantado y romper esquemas.

Un músico mestizo se acercó a un grupo de personas que departían y escuchaban atentos al indígena arhuaco que tocaba su carrizo de cinco huecos, danzas y ritmos ancestrales. Con su cuerpo pequeño se balanceaba de un lado a otro en procura de llevar el ritmo acorde con sus sonidos. El recién llegado se acomodó cerca de un bulto lleno de paja, que servía de asiento.

Cada gesto del indígena era seguido por él. De pronto, hubo un intervalo que fue aprovechado: sacó de su mochila de fique un manojo de hojas verdes pequeñas que acomodó en su ante pierna. Una a una se las fue llevando a la boca, con las que produjo un concierto de melodías que empezó a atraer a los contertulios. Todos asentían la música que exponía. Era dulce lo que salía del contacto de las hojas con sus labios, con sonidos altos y bajos, llenos de armonía que se colaba entre la bulla de aquellos atraídos por la copiosa música y las rendijas de la casa de barros con techos de palma.

Lee también: Visiones en el vallenato

En medio de aplausos y sudando copiosamente se sentó en medio de los abrazos. No había terminado de secar su sudorosa frente cuando la música los volvió a sorprender. Un negro alto y fornido sacó del bolsillo de su camisa gris una especie de pocillo de barro en forma de gallo que llevó a su boca. Recorría la ranura de su instrumento con sus labios gruesos, al tiempo que sus dedos tapaba y abría por donde salía la música. “Es una ocarina”, se escuchó entre el silencio.

La música seguía al tiempo que indujo al indígena unirse con su carrizo, acto seguido, el hombre de las hojitas comprende el llamado musical y construye con sus instrumentos un concierto musical.

Más de un siglo después Francisco Moscote Guerra había llegado hace tres días al puerto de la capital guajira. Tenía mucho tiempo de no ir a Riohacha. Era un anciano ágrafo y analfabeta con noventa y ocho años a cuestas. Su estatura de casi dos metros le daba un porte gigante, sus ojos vivos de color marrón intenso miraban como un águila. Estaba allí porque decidió hablar con el mar.

Toda su vida la vivió abrazado a un acordeón de una hilera, cuyos doce botones expelían música, mientras cuatro bajos, roncos, armonizaban todo su mundo musical. Un día estaba en un caserío, luego saltaba como liebre libre a un pueblo más grande. Su trashumancia lo fue reduciendo. Ya su canto no era el mismo. Sus versos antes llenos de alter ego e impositivos se habían convertido en un leve susurro y sus dedos atrevidos, que recorrían en tiempo atrás con velocidad los pitos de su acordeón, con lentitud se desplazaban en busca de ganarle tiempo al tiempo.

Pero él no había llegado allí para librar una batalla musical. Lo había hecho para conocer lo que desde niño anheló: el mar. Escuchó tantas historias, en boca de los muchos viajeros, que había noches en que alucinaba con esa masa de agua salada. Se sentía navegando y venciendo las olas que se levantaban como grandes muros invencibles. Había vivido para el trago, la parranda y la fiesta eterna; se convirtieron en el lugar común para cada uno de los momentos que hicieron de su vida un eterno jolgorio.

Él había nacido a mitad del siglo 19 en Galán, un caserío afro cercano a Riohacha, que para ese entonces tenía menos de cuatro mil habitantes, separados de la rebelde población indígena, por el río de La Hacha, en el hogar de Ana Juliana Guerra y José del Carmen Moscote, en donde la primera descendía de los cimarrones del palenque de Matitas y el segundo se ufanaba de ser un negro de los de Polonia, una cimarrona de Benkos Biohó, quien en 1581 organizó en la región de Malambo cerca de Cartagena un grupo armado de 150 palenqueras, que derrotó al capitán Pedro Ordóñez Ceballos, y le obligaron a pactar la entrega de tierra y la libertad del grupo, el cual incumplió. Los padres de Francisco tuvieron diez hijos, los cuales lograron criar pese a lo difícil de esa época. Ninguno de ellos fue a la escuela.

Ese amanecer del diecinueve de noviembre de 1953 se levantó más temprano que de costumbre. Arregló su viejo pellón, especie de maletín de hilo, hecho por manos wayuu, metió en él su camisa blanca y un pantalón de color negro intenso. Cerró con cuidado la puerta de la vieja habitación que le había dado su nieta Jacinta Moscote para que pasara sus últimos días. Se enfrentó a la calle de tierra mojada, suspiró largo y se dirigió en búsqueda del mar. Caminó lento como un son, en donde ese ritmo el más pausado de su música lo invitara a seguirlo. Las nubes blancas y la playa de arena de igual color le dieron la bienvenida. Se sentó en la orilla, cogió en su mano derecha un pedazo de una rama, que encontró cercana al sitio que eligió para mirar y hablar con el mar. Nunca lo había visto; lo miró de frente. Empezó a recorrerlo con sus ojos de animal vencido.

“Hoy quiero hablar contigo mar de mil colores”, dijo, mientras se acomodaba, tosiendo varias veces. “Desde niño quise hacerlo, pero mis padres siempre me negaron ese deseo, porque ellos siempre te consideraron peligroso. Pero aquí estoy, para que me cuentes tu vida y de paso si quieres te narro la mía. Exhaló varias veces, con una pausa de guerrero lleno de años, tratando de escudriñar lo que quería encontrar en ese mar de contrastes. Se detuvo como si tuviera en sus manos las historias para desgranarlas una a una. “Te voy a hablar como siempre lo he hecho, sin echar mentiras”, agregó.

Lee también: La obra es de su creador

Se frenó y miró hacia lo más lejano del mar. No dijo nada, hizo en círculo su mirada para ver quien se encontraba cercano a él. La soledad era total; continuó caminando. Un paso tras otro como contando penas y haciendo memoria de lo vivido, Francisco prosiguió en su relato: “Así duré cinco años, fue cuando entendí que podía hacerle música a mis primeros versos. Recuerdo que el primero lo realicé con lo que hacía a diario, uno que dice: -mi mama me tiene haciendo manda’o, pero ella no entiende que ya no soy pela’o-.

El día que se lo canté cogió un carrizo y me pegó con él-. Volvió a recordar ese momento y como si fuera la misma risa del niño trató de volver a ese tiempo, pero que va, comprendió que eran otros y sin querer perderse en ese laberinto del recuerdo se sacudió y solo atinó a decir: “Ese fue el día en que me hice libre y empecé a caminar con la música que ha sido mi vida. Eso que había hecho de niño era una música sencilla. Esos cantos los repetía hasta el cansancio para que no se me olvidaran y a donde iba los cantaba. Unas veces estaba recostado en mi chinchorrollo cantándolos al compás de lo que le sacaba a mi acordeoncito. Otras, al son de unas cumbiambas, fiesta con música de varios días, en donde nos montaban en una mesa grande y con los carrizos tocaba mi música y la gente danzaba alrededor mío y tocaban las palmas. En esos merengues ponían al músico en una mesa y la gente danzaba alrededor de él, tuve contacto por primera vez con una mujer. Ella era morena, bajita y de ojos saltones. La vi una sola vez y me gustó y a ella le pasó lo mismo”.

Francisco sacó de su bolsillo izquierdo de su camisa blanca una foto de la mujer que un día se marchó y se llevó todo lo que tenía para ella. La miró fijamente. Sonrió por un momento, luego dos gruesas lágrimas cubrieron sus mejillas. Guardó con cuidado la foto. Se secó varias veces su rostro y reinició su lento caminar.

“Mira mar, desde que empecé a caminar he visto tu rara manera de ser. Te veo apacible y de una saltas rebelde. Razón tenían mis padres, a ti no hay como entenderte. Mejor te sigo contando la vida de este viejo que vino a conocerte y a despedirse de ti. Un día dejé de tocar carrizo y ocarinas porque vi en la esquina del mercado de mi pueblo tocar acordeón a mi padre. No sabía que él tocaba ese instrumento”, expresó.

Era de color negro como la noche, tenía una hilera de doce botones en la derecha y cuatro bajos en la izquierda. -Me escondí para que no me viera. Era un adolescente de trece años y a nosotros nos estaba prohibido estar en las reuniones de los mayores. Me fui para la casa y sin decirle nada a mi mamá decidí acostarme. Ya sabía que en mi casa había un acordeón. Todos los días que mi padre salía a su trabajo me escapaba con ese instrumento y lo guardaba cerca de una loma que tenía espesa vegetación. Ya no tenía que estar tocando hojitas. Allí aprendí a ponerle melodía a esos versos que había hecho de niño. Cuando mi padre me sorprendió tocando el acordeón ya lo tenía dominado-. Él miró con agrado mi manera de tocar y me dijo: ‘”Eres un hombre. Tú eres ‘Francisco el hombre’. Ese es tu nombre de ahora en adelante”.

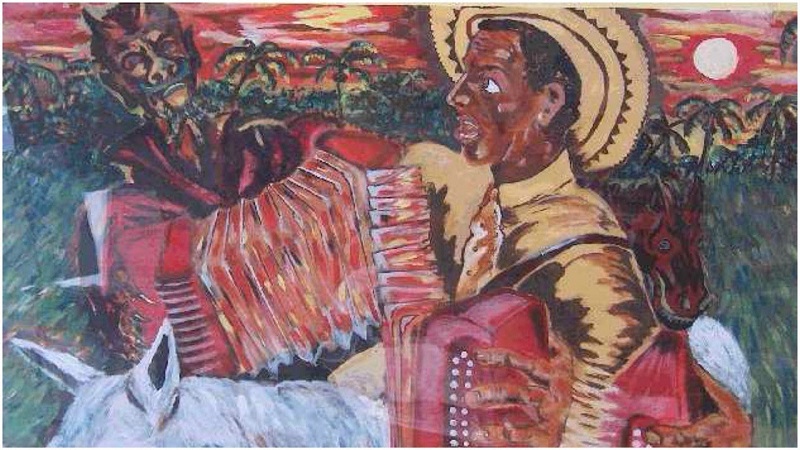

Volvió a parar el paso. Miró al más allá, en donde las nubes habían bajado a besarse con el mar. Eran como gruesos cubos que caían en picada y se metían a su profundidad sin pedir permiso. “Así no me lo crea señor mar me enfrenté con el diablo y me lo gané. ¿Quiere que le cuente cómo fue? Se lo voy a decir, sin que me lo pida”.

Lee también: Adolfo Pacheco será exaltado en el ‘Cuna de Acordeones’

“Era un veinticuatro de diciembre de 1889, había tocado tres días con sus noches en una fiesta patronal cerca de mi pueblo natal. Todos me dijeron que me quedara porque ese camino era culebrero y no falta un maligno atravesa’o, pero no les hice caso y me fui para mi casa; me hacían falta mis hijos y mi mujer. Faltando como cinco leguas, empecé a escuchar una música fuerte que me invitaba a seguirla. Frené mi mula y esperé. La noche era oscura y sin saber su nombre y sin ver su rostro decidí ponerle atención. Él siguió tocando y hubo un verso que casi me tira al suelo. De los tantos que echó recuerdo cuando dijo: -soy el diablo desata’o, quiero enfrentarme contigo, que de lejos has llega’o, voy a derrotá a Francisco”, evocó.

“En ese momento saqué mi acordeoncito, le hice un registro, eso se daba cuando el acordeonero pasaba sus dedos sobre los pitos del acordeón, para saber si estaba afinado el instrumento. Recordé unas décimas de los negros que junto a los indios sacaban las perlas del mar guajiro: yo soy un negro rebelde, difícil de derrotar, y te voy a contestar; mi mente nunca se pierde, la Iglesia ya no me quiere, después que me ha usado tanto, estoy solo y con quebrantos, soy de mi raza el orgullo y voy a gritarle al mundo estos versos de mi mente”, agregó.

Eran muchas más y esas letras fueron consideradas por la iglesia como satánicas y las llamaron ‘el credo al revés’, pero no lo era, sino un ataque por las injusticias que ellos vivían sometidos por la iglesia y los dueños de la explotación de las perlas, cuyo pago se perdía en el cambio de mando. Siempre como respuesta ante su cobro, el maltrato o el pago, que no era el que se había pactado. Cuando ya no eran útiles, los rechazaban y dejaban tirados en el malecón.

“Ellos usaban a mi antepasado y luego los mataban en vida. Por eso cuando empecé a cantarlas entré en un trance que no supe de ahí en adelante lo que pasó. Solo recuerdo cuando desperté y no sabía dónde me encontraba. Eran las doce del día de un veinticinco de diciembre de 1889; el sol estaba caliente. El cuerpo me hedía a azufre y la mula que siempre me acompañó en mis andanzas no aparecía. –El acordeón estaba enganchado en unas ramas en forma de cruz. Recogí mi instrumento y como pude llegué a donde mi mujer y le conté todo. Ella no lo podía creer”.

La historia de su enfrentamiento con el maligno se extendió por muchos lugares de la provincia de Padilla, cuyo nombre fue tomado en honor al rey del mar guajiro, el mulato José Prudencio Padilla, lo que le hizo ganar renombre por ser el único acordeonero que le había ganado al mal.

Por: Félix Carrillo Hinojosa/ EL PILÓN