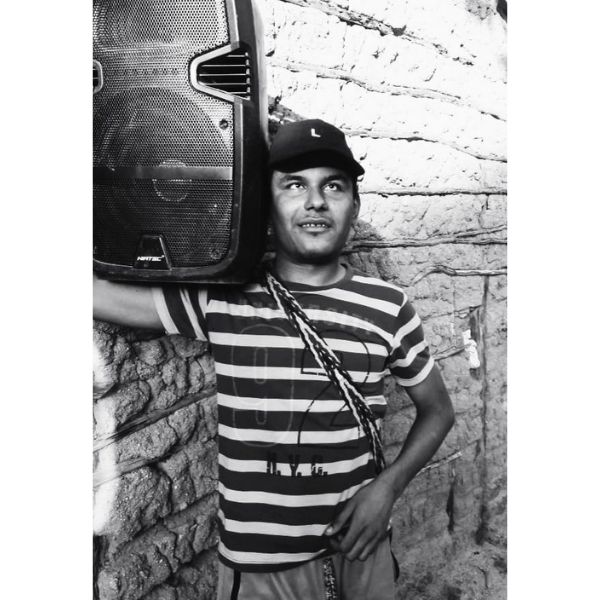

Como en los bares y tranvías de Sevilla el Bizco Amate entonara sus flamencos tristes, en las legendarias calles de Patillal, el peregrino Leonel Martínez canta al amor del alma, a su propia soledad y al viento. Su mirada perdida, a causa de su agudo estrabismo, es una ventana abierta al cielo, cuyos ángeles ponen en sus labios un cándido pincelazo de amor, ilusión o amarguras. De sólida complexión, inescrutable y divagante, aparece en todo momento, poseído por una suerte de generosa ubicuidad, con suspicacia de noble hechicero y corazón de melómano sin rumbo.

Sus inciertos ademanes, risueño acento y sobria catadura rezuman la inocencia del hombre en su estado natural, convalidando así los criterios de Rousseau en desmedro de las teorías hobbesianas. Algunas veces, su apariencia inspira la perfecta analogía del soñador inconverso que, en su mustia embriaguez y penitencia, logra escapar del purgatorio. Otras veces, irremediablemente, proyecta la más sensible revelación de Homero, con sus lánguidas cadencias y rimas, orfandades y penurias.

Pero, en realidad, Leonel es humanidad simple, bobalicona e impoluta; un caminante que, a su paso esquivo y serpenteante, como un reptil, recorre las calles dormidas de Patillal y se esconde en la impávida espesura de la noche, sosteniendo a pulso el altoparlante que, como una gigantesca y pesada jaula, mantiene su alma en prisión.

Verlo llorar de alegría o quebranto en cada parranda es cruzar un océano de desbordantes nostalgias y, entonces, dejándonos arrastrar por la espuria marea del sueño, despertar en la otra orilla, donde empieza la más fascinante realidad y el verso.

Al inquirirlo, va hilvanando sus cuitas con melancólica presteza, y, como por arbitrio de la memoria selectiva, discurre en viejas soledades, dudas existenciales y amarga experiencia de vida. Flota en el ámbito una pregunta sensible y precipitada que, como a una intrusa mariposa, el incauto caminante atrapa: “Yo nunca he tenido papá”.

Aunque al decirlo solloza, aclara que para vivir solo le bastan el cariño de su madre y el amor por su pueblo. En ese momento, el sentido de la entrevista se abre en dos líneas complejas y divergentes: la del majadero y feliz andante cuyo sustento depende del tiempo que derrocha deleitando a sus amigos por el alquiler de su preciada caja musical y, por otro lado, la del romántico y padecido adolescente, con su congénita deficiencia visual, sin amor paterno y con la mácula impostergable de su pobreza.

Lea también: ‘Rumores de viejas voces’, de Gustavo Gutiérrez, el poeta romántico del vallenato

LOS CORAZONES FRÍOS

Un vacío extraño, estentóreo e impenetrable, socava la consciencia, pero el mismo Leonel, mediante una especie de abrupta resolución, dirime la disyuntiva: “La verdad es que yo vivo feliz, a mí to’ el mundo me quiere, pa’ qué más”, afirma con benevolente orgullo. Enseguida, con una argucia de felino al acecho escudriña el sistema digital, y al instante suena una tonada: “Quiero saludar a todos, todos son amigos míos, quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos”.

Luego, a tientas, como en la oscuridad de la noche, encuentra en torno a la butaca la botella de ron artesanal. Se sirve un trago rebosante. Se lo toma mientras llora, ríe y canta. “Esto sí es vida, carajos”, gruñe al tiempo que seca de sus ojos el llanto que, según declara, es producto de felicidad. “Nunca he sufrido por amor”, concluye a carcajadas.

Es evidente que su vida transige un magnífico e irresoluble acertijo. Lapidario, risueño e inextricable, por instantes parece enmendar el lienzo roto de sus tristezas y, otras veces, como una colcha de retazos, parece entonces trizar cada ilusión. “Jamás he vivido de ilusiones”, dice con el carácter mismo de un alférez de navío.

De inmediato, con la ambigua expectativa del náufrago en tierra, agrega: “El día de morir es uno solo”. Se precipitan, entonces, como tempestades, las objeciones del contertulio imaginario que con cruda filosofía impugna. “Es que de esa ninguno se salva”, remata, a la vez que sirve un trago. Luego, al filo del confuso discernimiento, parece ir su vida remando apaciblemente mar adentro y, en contrita alegoría del navegante sin rumbo, se adivina su alma triste, flameando como los mástiles de un velero roto, olvidado en medio del pantano.

Su morada -siguiendo mi delirante analogía- es desesperado bohío sin amo; una estancia cuya existencia seguramente registran los pliegos del Municipio como la íntegra construcción del matadero, con eximias dotaciones y un particular diseño, adjudicada por un fulano y bajo contratación fantasma.

Entrar al recinto es asistir al más desgarbado espectáculo de las ruinas y sortear inútilmente el tiempo y el vacío que, como perversa mutante, trascienden de la realidad simple al macabro espejismo y tornan a su estado original entonces, con la misma frialdad de un péndulo roto, detenido al instante.

Por los pasillos, bordeados por un promontorio insalvable de inútiles espantajos, viejos enseres y fósiles, se vive la espantosa alucinación de ir avanzando al cadalso, pero al acceder al desmantelado dormitorio y presentir el alma de las cosas asiladas en una especie de demente y pueril abandono, se comprende que solo allí en ese rincón puede el espíritu liberarse de este mundo de prejuicios y vanidades que los serviles afueran ostentan. Allí, en esa especie de chalet en ruinas, vive Leonel Felipe. Y sueña su alma bajo el bramido del ganado, el vuelo delirante de las aves y los misterios que en su paroxismo salvaje rondan desde siempre, entre carbonales, puyes y madreselvas, al pie del Cerrito de las Cabras.

Le puede interesar: Camilo Namén, a sus 77 años continúa recordando su niñez y al gran amigo

EN LAS VÍSPERAS

A través de inhóspita y deplorable maraña va tejiendo el alma los hilos del relato, y en su anacrónica revelación rehúyen inútilmente las ideas a los inocuos fantasmas del verbo. Alguien deambula de casa en casa, de bohemia en bohemia, de nostalgia en nostalgia, sorteando la trama incierta y el desenlace huraño, según el paraje y las circunstancias del personaje.

Finalmente, en una cabañita solitaria, en la antigua barriada de El Tamarindo, se apresta gentilmente a consumar esta entrevista el peregrino que responde a retazos y debe partir luego a cumplir el llamado irrevocable de algún confidente. Como los caballeros andantes de la mitología griega, con idílica gallardía y donosura, se subleva al postor invisible, al tiempo que invoca al amor furtivo, grita un verso y enjuga sus lágrimas al regazo de José Armando, su eterno camarada. “En todo caso, uno no se muere en las vísperas”, musita con cierta solemnidad profética.

Por un instante, se queda pensativo. Su sonrisa parece desdibujarse. Un revoloteo sombrío de aves confunde la fronda insepulta de los sauces. Vuela un pájaro y acaso con él el alma de alguien. Es un momento inefable en el que se presienten sombras, luces fugitivas y sonrisas celestiales.

En ese intervalo, el incipiente monstruo de la razón sucumbe a un febril estado de inconsciencia y, entonces, el más ínfimo suspiro advierte el vestigio inminente, la desazón y el eco. Leonel, reclinado en el sillón, está llorando. Pero, enseguida, se ilumina de aparente alegría su rostro como si saliera al campo a recoger la última vendimia mojada por sus lágrimas. De pronto, su confidente José lo aborda con sus miradas compasivas, lo exhorta, lo intima, y él emite una expansiva carcajada, con una extraña resonancia de viento y de río revuelto, de ensoñación y misterio, o de tristes palomas en fuga.

Como en una íntima concertación, la lírica estupidez de los sentidos, el pulso trémulo y el desquicio de la pluma al vacío, confunden el sentido de esta crónica, desesperada y suicida. Sensación, teoría y realidad, con sus míseras utopías, abordan la estéril construcción del relato.

Cae la bruma hiriente sobre el verso desnudo, y tras la ignota muralla de sombras, como de la mítica caverna platónica, emerge sin alma un peregrino. Con un impulso de amarga solemnidad, estrecha las manos de cada uno, se santigua y, como si llevase a cuestas un féretro musical, se arrastra con su viejo parlante por la calle infinita y nocturna, guardando unas cuantas monedas en el bolsillo y una mancha de soledad en el alma.

Por: Fernando Daza