General Manuel Piar.

Un silencio dolido mantenían los hombres de la tropa. De los rostros contraídos de severidad de aquellos soldados rasos, y de los oficiales de los rangos más bajos, se deducía el descontento. Como una noticia que causaba repulsa se había corrido de boca en boca la condena del Consejo de Guerra al último suplicio del general Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez, muy querido y respetado, tanto por su bravura en los encuentros armados contra las tropas del rey de las Españas, como por sus afanes de todo momento en evitar malos tratos y abusos contra los indios, pardos, negros y mestizos que habían sido reclutados por las levas del ejército libertador de Venezuela.

El aguijón de la sospecha se había anidado en la mente de los soldados y en la de muchos militares de graduación menor en el cuartel de Angosturas, convencidos que tal postrero castigo se debía a las intrigas de la alta oficialidad de los blancos “mantuanos”, ricos y engreídos de Caracas, que formaban los cuadros de mando superior del ejército de Simón Bolívar. No podían soportar ellos el ascenso de Piar al generalato por impulso propio a sus 43 años, y además porque tenía la “afrenta” de ser pardo, sumado a ello los rumores de mala fama por el origen de su nacimiento, suponiéndolo bastardo, lo que era un manchón para la élite de los criollos, místicos y encopetados.

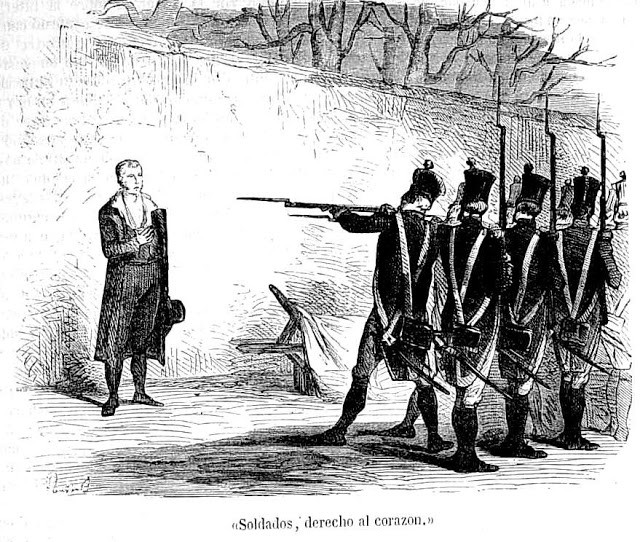

Amenazas de castigos severos hubo ese día en el cuartel de Angosturas. Se temía una insubordinación e inobediencia a las órdenes, cuando se quiso integrar el pelotón de fusileros que ejecutarían la sentencia ese 16 de octubre de 1817. Nadie de la tropa quería apuntar la boquilla de su fusil contra ese jefe leal, que sobresalía como estratega en los combates, y de trato humanizado con los soldados de abajo, a quienes ellos identificaban como uno de los suyos.

La acusación era grave. Se dijo que el reo estaba levantando aires de revueltas contra la jefatura del general Bolívar, auspiciando además una supuesta guerra social como la que cuatro años atrás había armado Tomás Boves, ‘El Taita’, cuando azuzó a las indiadas resentidas por el despojo de sus tierras que habían hecho los criollos blancos, y a los negros atropellados desde siempre por los crueles tratos de una humillada servidumbre, a favor del rey Fernando VII, contra la casta de los mantuanos de Caracas, partidarios de la causa libertadora, que componía la alta jerarquía del ejército patriota.

El general Piar era consciente de esa circunstancia en su disfavor, pues bien sabía que los altos oficiales, sus propios compañeros de armas, tenían la doble postura de tratarlo con frases de doblegado respeto, pero en la intimidad le hacían un cerco de despiadados comentarios sobre el origen de su cuna. Por eso el general Bermudez, en una ocasión lo había amenazado, espada en mano, cuando lo vio hablando con una de sus hermanas.

EL ASCENSO Y MITOS

Había visto la primera luz del mundo en Curazao, hijo de un capitán de marina, Fernando Piar, canario, y de una criolla llamada María Isabel Gómez. Su vida como militar comenzó al servicio del almirante Luis Brión y de los corsarios Chitty, Renato Beluche, Walter Davis, cuyos buques servían a las banderas de la insurgencia patriota, cañoneando y pillando a los barcos de España que tropezaban en las travesías marinas. Después fue alférez de navío bajo el mando del general Francisco Miranda. Cuando la caída de la Primera República ya tenía el grado de coronel.

En la batalla de El Salado ocurrida en 1814, tiene un revés enfrentado al Taita Boves, quien hacía una espantosa carnicería en una guerra social, con las lanzas y machetes de los pardos llaneros contra las aldeas y ciudades partidarias de la causa patriota. Era una respuesta al decreto de guerra a muerte que había firmado Simón Bolívar, un año antes, el 15 de junio de 1813 en Trujillo. Tendría Piar su revancha con el triunfo sobre el general español Morales en el combate de El Juncal y más luego en la Mesa de Chirica, en el encuentro de San Felix, en abril de 1817, donde aseguró la libertad de Guayana.

De su origen familiar se ocuparon los malos comentarios de los caraqueños. Se dijo que era un hijo no deseado de Belén de Aristiguieta, una de las nueve hermanas que, en la Caracas de ese entonces, llamaban las “Nueve Musas”, por la extraordinaria belleza de todas. Su padre, se suponía que era Francisco de Braganza, el príncipe heredero de la corona de Portugal y Brasil, quien habría llegado de incognito a Caracas con la disimulada identidad de un tal ‘conde de Arcos’, y que ella fue recluida en un convento, para esconder la vergüenza de su ilegítima maternidad.

Luego, según esta versión, el crío fue entregado a Fernando Piar y a María Isabel Gómez, los que guardarían el secreto representando el papel de padres carnales, por lo cual recibieron una cuantiosa suma en monedas de oro de la corona de Portugal, que dilapidaron con prontitud.

Otra versión le da la paternidad a Vicente Bolívar Ponte, el padre del mismísimo Simón Bolívar, con la dicha dama Aristiguieta, cuya familia tenía parentesco con los Bolívar. Según esto, el general Piar vendría a ser medio hermano del Libertador. Otro infundio lo sitúa como hermano medio del general Ribas.

De su apariencia física se sabe que era de ojos azulosos, cabello rubial y tez bronceada, lo que le daba el calificativo de pardo. Había aprendido como había podido, los idiomas francés, inglés y holandés.

Ahora estaba en un calabozo militar esperando el instante de su fusilamiento. Su gran pecado había sido aceptar los postulados del Congreso de Caríaco, que planteó la eliminación de la jefatura única de Bolívar, por lo que éste general le quitó todo mando de tropa. Entonces solicitó su retiro del ejército con el grado de General en Jefe, que era el segundo en jerarquía después del general Simón, lo que le es concedido en junio de ese año de 1817. No mucho después es capturado en Aragua de Maturín por el general Manuel Cedeño y llevado a juicio por sedición y conspiración.

Su acusador fue el general Carlos Soublette, hermano de Isabel Soublette, que mantenía unos enredos amorosos con el Libertador, lo que, según menudos comentarios a baja voz, era el único motivo del dicho militar para que Bolívar lo ascendiera al generalato. Su peor enemigo, el capitán Fernando Galindo, fue escogido como su defensor. El presidente de ese tribunal militar sería el almirante Luis Brion, su paisano curazaleño. Sólo quedaba como última esperanza de un indulto o de la conmutación de la pena por otra, la decisión de Simón Bolívar, pues algo habría quedado en su fuero interno la posibilidad de que valorara los méritos guerreros de ese viejo compañero de armas y del lazo que entre ellos existía por el trato de “hermano” que imponía a sus miembros la logia de los masones, a la cual pertenecían ambos.

El día 16 de octubre de 1817, en la hora meridiana, Simón Bolívar tomó en sus manos la pluma de ganso, mojó la cánula en un tarro de tinta y estampó los rasgos de su rúbrica sobre el papel escrito que confirmaba la sentencia de muerte. Solo pasó por alto la degradación del rango militar del reo, para quitar fuego a la tensión que se vivía en el cuartel por el mal presagio, tal vez, de un estallido de rebelión de la soldadesca parda por causa de ese fusilamiento.

El condenado fue llevado ante un muro de la Catedral de Angostura. Eran las cinco horas de la tarde. Al retumbo de la fusilería siguió un eco de fatalidad. Simón Bolívar no pudo reprimir al oírlo, una sacudida de su cuerpo. Entonces se le oyó decir una frase que aún desata conjeturas: “He derramado mi propia sangre”.

General José Prudencio Padilla López

Un furioso ladrido de perros callejeros llegaba con la brisa helada de la noche hasta la celda del general Padilla. El prisionero se arrebujó de nuevo en el mantón de lana y con un trapo se hizo un envuelto para calentarse la cabeza y aliviar los oídos con el destape de las narices apretadas de congestión. Padecía de ese mal en cada ocasión en que subía a las alturas andinas, desde aquellos tiempos de su mocedad en que estuvo sepultado vivo en una mazmorra de Londres, cuando fue hecho preso tras la derrota naval de Trafalgar como combatiente raso al servicio del general Villanueve, comandante de la flota de españoles y franceses que se batió contra la armada británica del almirante Nelson.

No podía pegar las pestañas en un sueño que durmiera sus nervios que de punta estaban, por el derrumbe moral que vivía. No era miedo de que su cuerpo quedara inerte con agujeros rojos frente al pelotón de fusilamiento, sino un infinito desprecio que se cuidaba de no aparentarlo, para hacer desdén con ese aire glacial a la camarilla de generales que vertebraron su desgracia. Más allá del miedo de morir, era el miedo de morir sin honor.

En las horas que pasaba preso en el Cuartel de Milicias y Caballería, se inundaba con el recuerdo de niño huérfano y desprevenido del mundo, correteando con los pies al aire, sin camisa, por los arenales de Camarones, su aldea de mulatos pescadores, recogiendo caracolejos rosados con vientres de cavernas y valvas de almejas con esmaltes de arco iris. Su huida de Riohacha como sirviente en un barco de españoles y el duro trato de los marineros que le obligaban a lavar las sentinas y hacer oficios de humillación, le habían dado el temple para los vientos contrarios.

Después, cuando al fin libre de los ingleses que lo aprisionaron en Trafalgar, tras un canje de prisioneros, se había venido al Caribe. Ducho en las guerras navales de Europa, se alistó en las filas de la revolución patriota con el almirante Brión y los corsarios Beluche, Roly, Chtty y Walter Davis, así como otros lobos del mar que con sus buques se sumaron a la causa libertaria, y en fieros duelos de cañones y abordajes con espadas, rulas y puñales, se había ganado galón a galón las insignias de General. Por él hablaban los combates navales con parte de victoria, como la toma de Riohacha, la Laguna Salá, Pueblo Viejo, Tenerife, La Barra, San Juan de Ciénaga y la batalla del Lago de Maracaibo que aseguró la independencia del Caribe.

Ahora, otra vez, era huésped de una cárcel, sólo que por esta ocasión su prisión había sido dispuesta por sus mismos compañeros de armas que atendieron los embrollos y trapicheos del venezolano general Montilla, quien lo delató como el autor de un plan para una rebelión que dizque se preparaba en la Costa contra el gobierno del general Bolívar. Pero el motivo escondido del acusador era la disputa que a tirones tenía con Padilla por los favores femeninos de Juanita Rodríguez, apodada la Zamba Jarocha, una escultural morena con caderas de tiple, nalgas duras y tetas de desafío, que el dicho Montilla se había traído de Las Antillas.

El general Padilla no podía ocultar la sonrisa de varón engreído cuando le vino al recuerdo la cara de ira del general Montilla, aquél día en que el patio de armas de un cuartel en Cartagena, no se dignó corresponderle la mano que le brindó en un saludo, si no sincero, por lo menos cortés. Y todo porque Montilla sabía que era el centro de las comidillas y cuchicheos maliciosos de todas las tabernas del puerto, puesto que la Zamba Jarocha, en esa guerra de alcobas, se había fugado de su cama y se había pasado al bando de las cobijas suyas.

Fue en la calle del Portal de los Escribanos. Un sargento de infantes al mando de un piquete de tropa, entre mandón y temeroso porque sabía que él era un hombre de malas pulgas, le susurró con el ceño fruncido: “Entienda general Padilla, que cumplo órdenes. Dese preso por favor”.

No creyó entonces lo que acontecía y por muchas horas mantuvo esa sensación de lo irreal de aquella situación. Una fuerte escolta lo remontó hacia Santafé, donde a su espera estaba el prontuario que lo acusaba de haber urdido planes para una insurrección en todo el Caribe, contra el régimen de la dictadura de Bolívar.

José Prudencio interrumpió aquellas evocaciones cuando percibió ecos de disparos y ruidos en la calle. Ya eran golpes recios en el portón de la guarnición donde él estaba en reclusión. El coronel José Bolívar, su custodio, quien dormía barrotes en medio en una pieza vecina, se levantó con cara de sobresalto. Ya el alférez Teodoro Galindo y diez artilleros estaban adentro. Un tiro de carabina le quitó la vida al oficial carcelero, antes de que levantara la llave de una pistola que a toda prisa había retacado de balines y pólvora.

En la calle le dieron los detalles del asalto al palacio San Carlos donde a esa hora un grupo de conspiradores iban a atentar contra Simón Bolívar, quien gobernaba como dictador por haber desconocido la Constitución de Cúcuta, que regía entonces los destinos de La Gran Colombia. Con palabras razonadas lo invitaron para que, como militar veterano, se pusiera al mando de los movimientos de tropa que con angustia se esperaban de otros cuarteles, pero el general José Prudencio se negó a participar en la conspiración contra el gobierno y la vida de Bolívar tantas veces como otras tantas en que se le insistió.

No bastó el testimonio de los mismos comprometidos cuando fracasó el golpe y fueron detenidos. El tribunal militar que juzgó su caso, lo había absuelto, pero el general Bolívar disolvió tal cuerpo de jueces y nombró como juez único al general venezolano Rafael Urdaneta Farías a quien dijo “que no aceptaba absoluciones”. Entonces se anuló la exculpación del reo de la primera sentencia. En un segundo proceso de seis días el general Padilla fue condenado al último suplicio. Había que sacrificarlo para meterle miedo al general Páez que seguía con las intrigas de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Su suerte estaba de antemano decidida, además porque era amigo de manteles del general Santander, cuya casa en Santafé de Bogotá, era el alojamiento de él en las ocasiones en que subía a la capital, y a quien se le acusaba de ser el cabecilla de esa conspiración por ser el contradictor político de más peso que tenía el general Simón.

Antes de su fusilamiento, vino la degradación. Con el coronel Guerra, compañero de infortunio, sufrió la vergüenza de ver cómo lo despojaban de sus charreteras de General. Cuando el ejecutante de esta parte de la sentencia le arrebató tales insignias de sus hombros, dijo que esas no se las había dado Bolívar sino la República.

Llegó entonces la parte final de aquél drama. Ambos reos ocuparon el banquillo en pechos de camisa en medio del tenso silencio que hizo la gente presente en la plaza mayor como testigo de la ejecución. El General con un gesto de cabeza rechazó la venda sobre sus ojos, y cuando con cuerdas le ataban al poste, gritó dando viva a la libertad.

Con la descarga el coronel Guerra murió en el instante. No pasó así con el general Padilla, a quien tuvieron que rematar con otros tiros de gracia. Una cuadrilla de presidiarios destinada para tales ocupaciones, desató los cadáveres del poste. Después los colgaron de una horca para espectáculo infamante, donde se mecían al impulso de la brisa.

Un aguacero torrencial, con granizo, de los cerros se vino a la tercera hora de la tarde. Las cabezas de los colgados quedaron blancas de escarcha, y como de los cuerpos empapados aún goteaba sangre que se escurría por los pies, bajo ellos se fue formando un enrojecido manto de hielo granulado.

Casa campo “Las Trinitarias”, Minakálwa (La Mina), territorio de la Sierra Nevada. Noviembre 11, 2020.

Por Rodolfo Ortega Montero