Acuarela de Provincia: El rastro apostólico de un capuchino

Al oído de monseñor Oscar José Vélez, obispo de Valledupar.

POR RODOLFO ORTEGA MONTERO/ESPECIAL PARA EL PILÓN

El susurro se volvió comentario tomando vuelo de pájaro hasta llegar a los aposentos de todas las casas del poblado convertido en un picante cotilleo.

A la hora del desayuno ya se sabía en el Valle que el padre Vicente haría un llamado de atención a un feligrés de su parroquia La Inmaculada Concepción. Este rumor corrido, como primera fuente, había salido de los labios de Nina Espejero, rezandera de vocación, quien con un velillo sobre su cabeza y una guitarra cantaba el Tamtum Ergo Sacramentum y demás himnos devotos en latín, en los momentos de la eucaristía.

Después de la misa de 5 a.m. de aquel día, ella, postrada de rodillas ante una imagen calva de un San Antonio de Padua, con los ojos cerrados y los oídos bien abiertos, escuchaba la queja que Tomasa Castilla le estaba dando al sacerdote bajo la arcada de la sacristía.

A una hora de la media mañana de ese día, los pasos atardados de fray Vicente de Valencia, amparado en la clemencia de un paraguas negro, tomaban ruta por la vieja calle de San Francisco arriba. Su cuerpo grueso y bajo arropado a ras de suelo con la sotana parda de los capuchinos, su rostro calzado de antiparras transparentes, asalmonado de sofocación y apelambrado en una maraña de barbas canas, era espiado desde los alféizares de las ventanas por la gente que, con curiosidad y malicia, ya creían adivinar, por el rumbo de la caminata del clérigo, que el amonestado de tal ocasión sería Armando Uhía Morón.

Todo era por dos noches de estropicio musical en el vecindario, porque Uhía había fiado por cuotas de clubes una radiola RCA, estando de mucha bulla con ‘Juanchito’ ‘Trucupey’, ‘Apágame la Vela’, ‘Burundanga’, ‘El Negrito del Batey’ y demás canciones del Caribe, hasta la hora amanecida cuando los muchachos pasaban con los primeros cantos de los pájaros, llevando sus peroles de aluminio y jarras de peltre hasta los portones de las casas donde vendían al menudeo la leche traída en calambucos sobre el lomo de los burros.

Los nudillos del cura golpearon la puerta. Uhía la abrió con una venia cortés y acomodó al levita en una mecedora de mimbre. Aceptó sumiso la acusación de su fiesta aparatosa. Al final, en una penitencia voluntaria por su falta, le entregó al cura un billete de veinte pesos como auxilio para un orfelinato que en San Sebastián de Rábago sostenía la curia.

Ese era el temple de fray Vicente de Valencia: terco, malgeniado, justiciero y noble.

UN CONATO DE REBELIÓN

Un cisma parroquial casi se causa con su llegada a estas tierras. Un sacerdote de buen recuerdo y muy metido en el alma de los pueblos vallenatos, Bernardino de Alfara, iba a ser reemplazado en su curato por el desconocido Vicente de Valencia. Hubo amenazas de desobediencia si tal cambio ocurría.

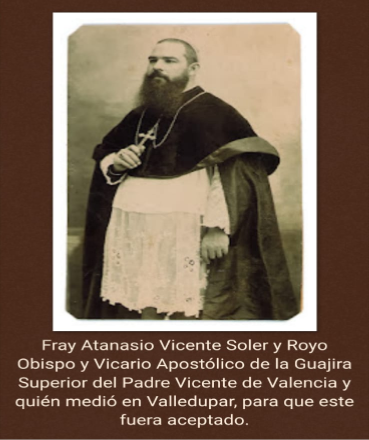

Lucas Monsalvo Maestre encabezaba el desacato de los fieles. Una madrugada se oyó la décima de un trasnochado poeta de la calle, echándole vainas a ‘Arrancatronco’, apodo del obispo Atanasio Soler y Royo por su abultada corpulencia, que como “mandamás” en el Vicariato de Riohacha había dispuesto el cambio. Tal prelado tuvo que venir a Valledupar para sofocar la protesta que ya tomaba rumbos de rebeldía. Una turba apesadumbrada acompañó la despedida de Bernardino de Alfara hasta dos leguas más allá de los últimos patios del poblado.

El arribo del nuevo párroco de La Inmaculada Concepción de los Santos Reyes del Valle de Upar, fue el 20 de abril de 1923. El pueblo estaba en las fiestas de la Virgen del Rosario, donde unos promeseros vestidos de chimilas y tupes bailaban la danza de ‘la culebra bomba’ con el llanto musical de los carrizos y el zumbido ululante de un caracol marino. A poco, el nuevo párroco convocaba a ‘los caciques’ de la cofradía y a ‘los diablos’ de Corpus Christi para incorporar esos eventos a la liturgia de la Iglesia. Con eso, y la ardentía de su oratoria sagrada subido en el púlpito de predicador los domingos, se ganó la simpatía hasta hacerse el guía, con el tiempo, de todas las decisiones de los valduparenses y demás vallenatos de pueblos y aldeas.

Fue de su urgencia fundar la Escuela Parroquial que después llevaría su nombre, con cursos de nivel primario para la educación de los niños de obreros, artesanos y de familias adineradas por igual.

El hijo de sangre que le prohibía su voto de célibe, lo adoptó en Miguel Arroyo, un pequeño indígena de la Sierra Nevada, a quien dio crianza con severas disciplinas en el afán de hacerlo un ciudadano modelo. Lo formó como organista de La Concepción y después rector de su escuela.

EL TERROR EN CONFESAR PECADOS

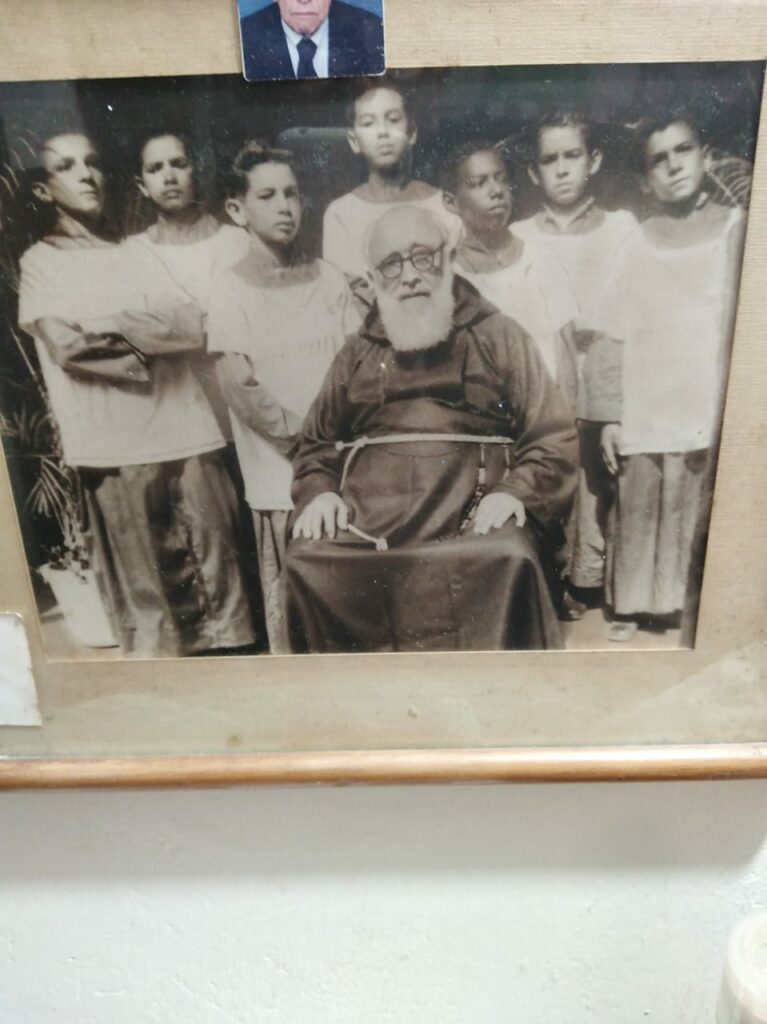

No satisfizo su deseo de hacer un sacerdote como sucesor de sus pasos. Pretendió, que alguno de sus monaguillos lo fuera. Para la década de los años cincuenta eran sus acólitos Max William y Leovigildo Rodríguez, Rodolfo Díaz Angulo, Franco Felizola, Manuel Arzuaga y Olger Quintero. Ninguno de ellos dio la medida de su metro. Sólo Aníbal Zúñiga, (un hermano de Maconcha, Manuel Córdoba Zúñiga, quien era una especie de mayordomo de la parroquia) parecía el modelo de su anhelo, pero este candidato cuando calzó sus pantalones largos, un día le manifestó al padre Vicente, que se erizaba de tentaciones cuando veía a las damitas arrepolladas con crinolinas y de “chores,” confesión que le subió la ira a la cara del sacerdote, porque la emprendió a cocotazos contra ese acólito, al ver cómo se deshacía su castillo de ilusiones con lo fallido de esta última carta.

Vicente de Valencia era irascible frente a las fallas humanas. Los estudiantes de su Escuela Parroquial, por obligación, íbamos los primeros viernes de cada mes ante un confesionario para la absolución de los pecados. Cuando era un arrume de faltas gordas, el padre Vicente, fuera de sí, se salía de su cubículo y la emprendía a coscorrones contra el confesante delante de quienes en fila esperaban su turno en descubrir, ante tal cura, sus flaquezas humanas. Por eso, ante él confesábamos los pecados bobos, y ante otro sacerdote, el bulto de faltas sucias, esas que llamaban pecados capitales.

UN PAREDÓN DE FUSILAMIENTO

Cada noviembre había un paredón de fusilamiento en la Escuela Parroquial. Era una mesa vestida con mantel de hule y un florero de corales rojos con agua de Mejoral y ramitas de pino de pote, tras la cual se sentaba un jurado calificador precedido por la solemne figura de Vicente de Valencia, para el examen final de viva voz que se hacía a cada estudiante.

Las preguntas hechas a bocajarro eran sobre el Catecismo de Astete, Cien Lecciones de Historia Sagrada de Juan Escavia, Historia de Colombia FTD de los Hermanos Maristas y Ciencias Naturales sobre “los tres reinos de la naturaleza”. La gente del barrio Cañahuate se apretujaba en las puertas y ventanas de la escuela de bahareque y palma para ser testigos no deseados de tal audiencia. Con voz y pasos que delataban el pavor, cada estudiante comparecía a su llamado ante la mesa de honor, vestido con pantalones de dril y camisa blanca de mangas largas, más una corbatica negra sujeta a la nuca con un broche.

Lo terrible era quedar despachurrado como una papaya con ese atavío elegante ante el público callejero y expectante en las puertas y ventanas ejerciendo los comentarios de la malquerencia y de las pequeñas venganzas contra los parientes del alumno examinado: “Que el hijo de fulano se rajó con todo y corbata; que zutanito salió zarambeco con las respuestas que dio al jurado; que menganito es tan bruto como su tío ‘Rafucho’; que a ‘Orteguita’ le hicieron las preguntas fáciles porque es primo de la maestra ‘Lola’ Urrutia”.

OTROS DATOS DE SU TALANTE

Un día del almanaque de 1956, Pedro Ortega, mi hermano mayor, con cuatro años de primaria cursados en tal plantel, se presentó con éxito a exámenes para bachillerato en el Colegio Loperena. Tal hazaña inflamó el orgullo del padre Vicente, pues bien decía del alto nivel de su Escuela.

El desánimo vino cuando se supo que además era requisito haber cursado cinco años de primaria para su admisión. El padre con afán buscaba una solución sin quebrantar la norma. Un día se enteró que el estudiante había cursado allí un año de “Preparatorio”, que era una especie de kínder avanzado, lo que sumaba los cinco períodos de primaria requeridos. El rector del Loperena, Jorge Pérez Álvarez, aceptó gustoso la certificación del quinquenio sin el desgrane de las anualidades. Jubiloso con esa solución del impase, el padre Vicente envió a nuestra casa un ramillete de corales y margaritas, una tarjeta de felicitación y unas botellas de vino de las cavas de Coímbra.

CÉLIMO MONTES

Un suceso menudo pero notable en un pueblo donde nada sucedía, fue la llegada de Célimo Montes, un ciclista que apareció de sopetón sin saberse de dónde. Tres días con sus noches pedaleó sin parar en el contorno de la plaza.

En tales amaneceres el padre Vicente oraba sus maitines en la ventana balconada que daba vista a ese lugar, cuando observó que el ciclista forcejeaba con dos hombres que pretendían robarle la bicicleta. A la carrera se fueron los cacos cuando ante ellos apareció el padre Vicente en piyama. Cuando el deportista terminó su dura prueba, el cura dio testimonio que Célimo Montes, jinete en su cicla, no había hecho un solo alto de descanso, y él en persona le dio en premio una bolsa colmada de monedas de centavos.

EL OCASO DE SU VIDA

Los años pasaban su cuenta de desgaste a la vitalidad del levita. Ya las misas que oficiaba eran lentas, eternas. Las de minerva eran con viacrucis de dos horas en la cual los caballeros de la Hermandad del Santísimo con cara desolada escoltaban bajo un palio los pasos tardos del sacerdote encanecido y vestido con la sobrepelliz de la liturgia, entre el humillo balsámico del botafumeiro que con una cadenilla pendulaba un sacristán, mientras las notas del armonio de Miguel Arroyo hacían un lleno de música sacra en las tres naves de La Concepción.

Como la asistencia a tales misas era en ayunas para recibir la hostia, uno que otro escolar caía desfallecido. Fue cuando el obispo Vicente Roig y Villalba, con suma sutileza para soslayar el genio puntilloso del sacerdote, lo disuadió de seguir ocupándose de los oficios divinos.

Pedro Gámez, un señor del Cañahuate, quien competía con otros vallenatos en las dádivas a la curia, encargó a Casto Socarras, artesano de ebanistería, una silla de andas que llaman palanquín, para llevar al padre Vicente en estado de precaria salud por los estragos de un cáncer, a una rogativa pública que se haría antes de su regreso a España para procurar su mejoría con la sabiduría de los galenos de allá.

Tal acto de plegaria pública se llevaría a cabo en la Plaza de las Madres con la venerada escultura de Santo Ecce Homo, llevada en procesión. Un cura ofició la misa campal, al final de la cual, del palio donde estuvo callado y atento durante la ceremonia fray Vicente, salió su voz con vibratos de turbación: “Ecce Homo de mi vida, Valledupar de mi alma, me han traído a este lugar para rogar por mí. Dicen que no volveré, pero regresaré para recoger mis pasos y sepultar mis huesos”.

Se hizo un silencio tenso, casi que doloroso. La multitud sacudida por las sentidas frases de su doliente pastor, se disolvió sin voces por las confluencias de las calles, ya en la agonía de la tarde.

En España, el tiempo había devorado las caras de su infancia. No le quedaba nadie en Valencia, el terruño de su natalicio. Entonces sus cavilaciones cruzaban el océano y llegaban a los callejeros altares de Corpus Christi; a las bandadas verdes de los pericos gárrulos y a los cantos desabridos en los patios de los gallos mañaneros; a los pesebres navideños con carimañolas, miel y buñuelos; a las danzas de los indígenas en los vericuetos de las aldeas serranas; a las verbenas misionales; a las morisquetas corporales de sus monaguillos bailando mambo para hacerlos reír; al trato llano y reverente de los vallenatos que le habían capoteado su mal genio. Quiso regresar entonces para acabar bajo este cielo que ya era el suyo. Entonces volvió para morir.

Ya en la nebulosa de su agonía, cada hora del día, dos estudiantes de su Escuela Parroquial hacían relevos para evitar que se cayera de la cama. El 23 de marzo se fue. La población conmocionada pese a esa noticia esperada, se agolpó en devoto desfile ante el cuerpo yacente, para la despedida final de quien con su nombre de capuchino fuera fray Vicente de Valencia, y en su vida de laico Ángel del Rajaab y Mellado.

ALGO MÁS DEL CAPUCHINO

Años después de este suceso visité a Sara Daza, señora a quien agradecía por pasarme libros de novelistas, darme sitio en su mantel y cobija en su casa de Patillal cuando iba a corretear caballos con Jaime Acuña, su hijo, por las sabanas abiertas del lugar. Sabido de la gran amistad que mantuvo con el sacerdote que fue su confesor cuando ya ella residía en Valledupar, le inquirí datos sobre el capuchino.

Me dijo que cuando estuvo en España, fue a Valencia tras el rastro del sacerdote que había nacido en esa urbe. Nadie sabía de él. Pero un día, en un monasterio de cartujos, un anciano monje dijo haberlo conocido de niño. Relató que en una madrugada de ese año y en un día de la penúltima década del siglo XIX, sonó el aldabón con prisa insistida en la puerta de una modesta familia. Cuando los dueños de la casa abrieron, encontraron en el umbral una canastilla con un bebé adentro. En una de sus manitas tenía una cinta de papel que decía: “Me llamo Ángel Vicente y estoy bautizado”.

Tal familia acogió al niño como propio dándole una crianza según las menguadas rentas del hogar. Ya crecido, lo alistaron en un seminario para recibir educación sin costo, en donde le vino la vocación levítica. Ello explica – me comentaba doña Sara – el genio duro del padre Vicente, pues tuvo limitaciones como hijo expósito.

UNA PETICIÓN DE POST SCRIPTUM

Su Escuela Parroquial pronto cumplirá cien años de existencia. Ya no lleva el nombre de su fundador Vicente de Valencia sino el de Paulo VI, trocado así por el capricho del obispo José Agustín Valbuena, con la indolencia de los valduparenses que no supieron pedir que se conservara intocado ese emblema de su ayer.

Suplicamos desde estos renglones a monseñor Oscar José Vélez, para que, al cumplirse la centuria de sus muros, vuelva a su nombre primario este plantel, para honrar a un capuchino que, viviendo entre nosotros, también supo meterse en el alma de sus feligreses.